Quel est l’impact environnemental de notre alimentation ? Il varie en fonction de la méthode utilisée pour l’exprimer. Par kilo de produit, par 100 kcal ou plutôt en tenant compte de la composition du produit et de ce qu’il nous apporte ?

L’impact environnemental d’un kilo de salade est faible, surtout si on le compare à celui d’un kilo de viande. Mais sont-ils vraiment comparables ? Ces deux aliments ont en effet des fonctions nutritionnelles et diététiques très différentes. Sans grande surprise, ce sont les aliments d’origine végétale qui ont généralement un impact plus faible sur la planète. Toutefois, il serait réducteur d’utiliser des scores d’environnement alimentaire qui prennent en compte une seule valeur, étant donné le caractère multidimensionnel et complexe d’un système alimentaire sain et durable. Dès lors, comment pouvons-nous refléter l’impact environnemental de l’alimentation de manière plus précise ?

Un impact environnemental pertinent sur le plan nutritionnel

Le défi consiste à pondérer l’apport nutritionnel d’un produit avec son impact environnemental, lequel est lié à la production alimentaire. Jusqu’à présent, la littérature scientifique s’est principalement appuyée sur une quantité déterminée de kg, de calories ou de protéines pour comparer l’impact environnemental des différents aliments.

Les auteurs de cette étude démontrent comment des informations nutritionnelles peuvent être ajoutées à l’unité fonctionnelle pour tenir compte des éléments suivants :

- la quantité de nutriments,

- la qualité des nutriments et/ou,

- la densité nutritionnelle.

Ils examinent ainsi un système de notation pour les nutriments, qui se fonderait sur une hiérarchisation de la valeur des micronutriments prioritaires (‘priority micronutrient value’ ou PMV). L’impact environnemental est alors exprimé en tenant compte de l’apport de 6 nutriments pour lesquels les carences sont très fréquentes au sein de la population mondiale. Ce système génère des quantités uniques par aliment qui fournissent en moyenne un tiers de l’apport recommandé en fer, zinc, acide folique, calcium, vitamine A et vitamine B12.

Le foie obtient de meilleurs résultats, contrairement à l’huile de palme

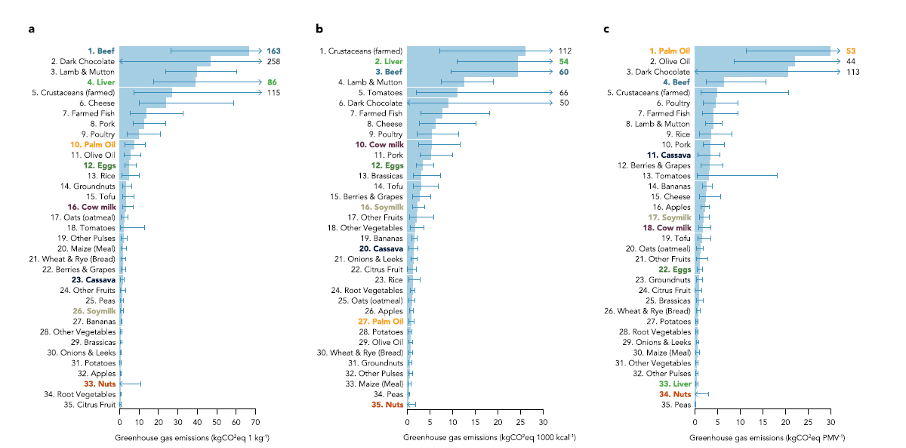

Les auteurs ont déterminé l’impact environnemental des aliments en utilisant et comparant les différentes unités, tels que la hiérarchisation des priorités PMV, l’impact par kilo et celui par 1000 kcal. Comme le montre le graphique ci-dessous, les résultats sont très variables.

Ainsi, l’huile de palme a un impact relativement faible pour 1.000 kcal. Toutefois, son empreinte augmente lorsqu’elle est exprimée en kilo et est même la plus élevée lorsqu’elle est exprimée en PMV.

Quant au foie, c’est tout le contraire : il enregistre les deuxième et quatrième plus fortes empreintes lorsqu’elles sont exprimées par 1.000 kcal et par kilo, respectivement. Cependant, il affiche la troisième empreinte la plus faible lorsqu’elle est exprimée en PMV, juste après les haricots et les noix.

Pour d’autres produits, l’empreinte reste relativement inchangée. Par exemple, le steak conserve une empreinte écologique plus élevée, tout comme le chocolat noir et les crustacés d’élevage.

En revanche, le « lait » de soja et le tofu ont une empreinte moyenne et les noix font partie des trois aliments dont l’empreinte est la plus faible, selon les trois modes de calcul.

Comparer l’impact environnemental des aliments, en tenant compte de la contribution d’un aliment à l’apport en nutriments, peut donner un éclairage plus nuancé. Cette étude a tenu compte de la densité combinée de chaque aliment en fer, zinc, calcium, acide folique, vitamine A, vitamine B12 (pour lutter contre la malnutrition en micronutriments). Mais n’oublions pas que d’autres nutriments, tels que les acides aminés et les acides gras essentiels, les micronutriments essentiels et les autres composés bénéfiques (fibres, phytonutriments et substances bioactives), jouent également un rôle pour la santé, tout comme la matrice des aliments.